12 novembre 2013

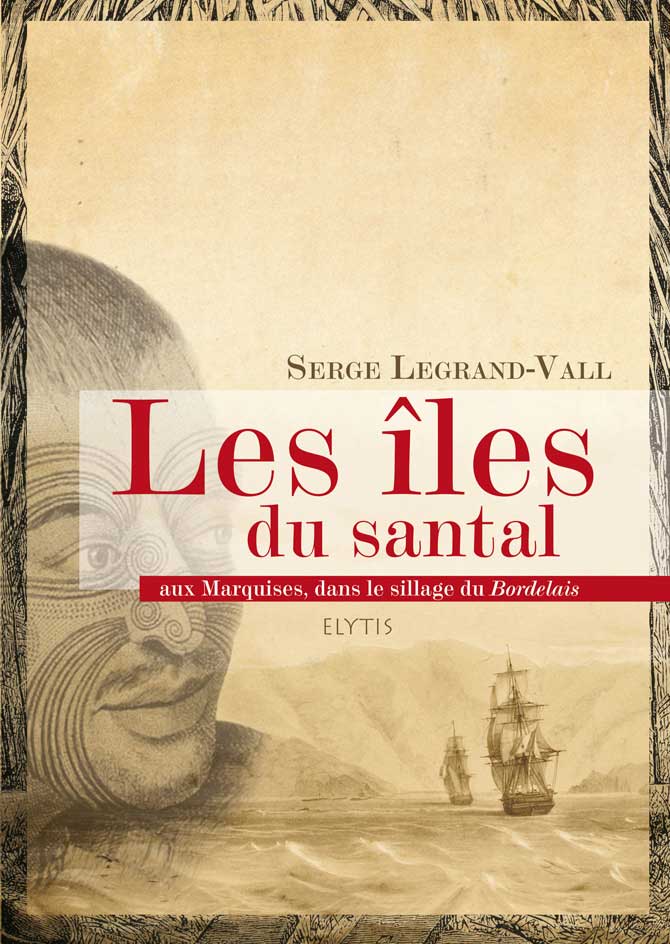

Serge Legrand-Vall m’a demandé d’animer cette conversation avec vous et lui… à propos de son dernier ouvrage : “Les îles du Santal”, aux Marquises dans le sillage du Bordelais. De ce livre, il en parlera, en évoquera et les contours, et l’histoire et le sens. Rien de plus saillant que la parole d’un écrivain sur ses propres écrits. Pour ma part je vais me livrer avant tout, avec l’esprit libre du lecteur, l’esprit du silence, car lire se fait dans le silence de sa propre intimité en quête, par endroits, de celle de l’auteur. Je vais me livrer à cet exercice de funambule qui consiste en une maïeutique toujours incertaine, intuitive, entre ce que je sais de l’auteur, de sa vie, et ce que je ne savais pas… transmis par l’écriture. C’est-à-dire un acte d’imaginaire, de création. Reste ceci : l’œuvre de l’écrivain et sa vie sont intimement liées. Elles ne font parfois plus qu’un. C’est d’ailleurs le thème de ce livre. Page à page, surgit ce maillage entre deux histoires et ce maillage constant entre ce qui nous habite tous et sur lequel nous pouvons ressentir le plus souvent un éparpillement, une tension : le lieu de ses propres racines, la quête d’être aimé, la vie tracée jusqu’à la mort, l’éveil de soi, la sensation du manque, la distance du temps, celle de l’éloignement, le lieu du voyage, la quête d’aimer, le désir d’inattendu… Bref un moteur complexe, celui de nos vies, avec cet inaccessible toujours envisagé sans en dénicher réellement le fil ou sans oser le dénicher (on remet toujours à demain ?), le fil de la Liberté. Le fil est déjà là chez Serge Legrand-Vall. Une liberté déjà accomplie. Ou plutôt une Liberté déjà conquise… non pas dans une version glorieuse. Mais parce qu’il n’y avait sans doute, pas d’autre choix possible que d’y tenir. Le lieu des racines. Serge Legrand-Vall nous apprend à rejeter toute idée « identitaire ». Il n’y a pas de racines. Ce n’est pas le terroir qui nous incarne… mais notre parcours. C’est en passant de la seule langue occitane en l’accompagnant en soi vers Bordeaux la française que le langage nous éclaire enfin. Car c’est nous-mêmes qui projetons nos racines… jusqu’à traverser le monde pour se retrouver toujours soi, aux antipodes des rituels qui nous envahissaient.

La quête d’être aimé, La quête d’aimer Serge Legrand-Vall nous apprend que cette quête n’est pas uniquement l’apanage d’un manque qui ferait de nous des êtres insatiables. Mais bien au contraire, cette quête peut se jouer par ceux qui ont été aimés. Mais que cet amour-là a gardé sa part de mystère. Juste ce qu’il faut pour désirer soi et non pas uniquement se projeter à travers le désir des autres. La vie tracée jusqu’à la mort. Serge Legrand-Vall nous apprend à déjouer sans cesse la « Sagesse » incarnée par les « autres »… Cette sagesse qui consisterait à se protéger des tourments, à se garantir une vie « normale » sans exception mais avec les autres, à se construire un avenir uniquement avec ce que l’on a sous la main et non ce que l’on est. Avec le risque de se retrouver vieillard en se disant que l’on fut trop crédule (quelle folie !), à trop écouter cette menteuse sagesse qui nous murmure sans cesse : « Demain… Tu as bien le temps ! » Et en se souvenant d’élans et des innombrables joies sacrifiées. Chaque occasion perdue narguant notre sotte prudence. L’éveil de soi. L’inattendu. La Liberté habite le jeune Alban, héros de ce roman. Elle le hante. Lui pense qu’il a déjà fait son temps. Demain c’est aujourd’hui. Jeune, il n’écoute pas cette menteuse sagesse, il acte ce que nous espérons tous : vivre libre. C’est-à-dire se retrouver soi. Comme c’est déjà le cas. La liberté est là chez ce très jeune homme. Mais elle ne sonne pas comme l’ivresse d’une joie débridée comme on se retrouverait tout à coup sorti d’une cage, sans entraves, toutes amarres larguées. Non. Elle le structure, elle seule vient à son secours. Son seul secours. Depuis sa naissance. Un enfant de la honte comme on disait à l’époque. Oublié par son père, abandonné par sa mère partie pour les Amériques, « arraché » à sa grand- mère… par des parents adoptifs et démunis à qui il nomme sa gratitude. « J’aime, alors il faut partir » semble t il nous dire, nous signifiant plus encore ce qu’exprimait Cendrars dans l’homme foudroyé. Cette liberté des amarres. Alban a fait son temps… il faut lire ceci : «Un pan de sa vie se terminait dans des tournoiements de jupes ». Il a le sens des amarres. Les siennes. Lorsqu’il apprend à construire l’indifférence. Celle des orphelins. Celle de celui « qui sait déjà tout ». Mais « ne dit pas » comme s’il apprenait. Pour ne pas être une exception, mais plutôt une «normalité » sociale avec les autres. Lorsque seul, il parlait à sa mère… absente certes. Mais sa mère. Des amarres aussi entre tous ces espaces contradictoires dont le seul point vivant de rassemblement c’est lui. Lorsqu’il part sur les traces de sa mère vers les Amériques, il s’éloigne de ce dialogue avec elle. Il s’émancipe d’elle. Serge Legrand-Vall nous invite à mieux cerner les paradoxes de la géographie humaine. Celle de l’espace et du temps. Lui seul peut nous faire entendre que l’Océan est déjà là, palpable, présent, à Lisle-sur-Tarn. Que Agen est un port ouvert au grand large comme le Marseille de Pagnol ou plutôt l’Alexandrie du poète Cavafy. Son port. A Bordeaux, alors qu’il est sur le départ, une jolie jeune femme lui donne un ruban rouge, une nouvelle attache pour le voyage, pendant qu’un vieux loup de mer lui rappelle ceci : «Un marin n’a pas d’autre pays que les ports ». Ce livre n’est pas un écrit sur le voyage. Ici le voyage n’est pas un but mais le voyage lui-même, par les épreuves traversées, est un véritable retour sur soi-même. Quelle que soit la terre qu’il abordera au bout de ses épreuves, elle sera, immanquablement, le pays de sa véritable origine.

Jean-Marie Guilloux

https://soundcloud.com/sergivall/les-les-du-santal-la-librairie